عقيمٌ وسقيمٌ، كسائر ما تمارسه الأنظمة في أيامنا هذه، ذلك الذي يطلقون عليه (الحوار الوطني)، وأسباب عُقْمِهِ وسِقَمِهِ متعددةٌ ومتنوعة، يكفي الواحد منها لمحو صفة الحوار عن كل ما يجري باسم الحوار، فكيف إذا اجتمعت وتضافرت؟! فلا المطروح للحوار يجيب عن الأسئلة الكبرى، ولا الأطراف المتحاورة تمثل الشرائح الفاعلة في الأمة، ولا المناخ الذي يجري فيه الحوار يشجع الكلمة على الخروج من مكمنها في أعماق النفس وأغوار الشعور؛ فأين هو الحوار؟ وكيف يمكن أن يحقق ما يُرتجى منه ؟!

الدعوة للحوار.. ما بواعثها؟

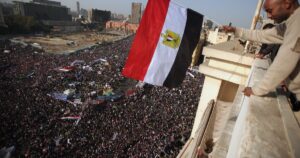

وعندما يكون الأمر على هذا النَّحو، ويقع التضاد الكامل بين ما تمّ الإعلان عنه وبين ما يجرى على أرض الواقع؛ يستدير التفكير للوراء بحثا عن البواعث الكامنة وراء الدعوة لهذا الحوار؛ فغياب الرؤى الإصلاحية عن صلب الحوار وجوهره يؤكد وجود دوافع ليست بريئة، أهي المراوغة التي ترمي إلى الفرار من شبح الانهيار الذي يسببه الفشل الاقتصادي في أغلب البُلدان التي تدعو الآن للحوار السياسي مثل مصر وتونس والسودان؟ أم هي محاولة لتجاوز ضغوط داخلية وخارجية بشأن ملفات لم يعد بالإمكان تجاهلها لفرط توقحها؟ أم هي مناورة تهدف إلى تفادي غضبة شعبية محتملة ترشحها عوامل كثيرة ومثيرة، يكفي الواحد منها لتفجير ثورة عارمة؟ أم هي -كالعادة – مهنة تمارسها الأنظمة المستبدة؛ لتحسين صورتها، وتَسَوُّلِ شرعية لا وجود لها؟! لا ندري على وجه الدقة، ولا أعتقد أنّ أحدًا -على وجه القطع- يدري ما الذي يجري في أدمغة هؤلاء، كل الذي ندريه أن السعي إلى هذا الحوار رَكْدٌ يائس في بَرِّيَّة قاحلة، هذه هي الحقيقة الوحيدة التي تُطِلُّ برأسها ساكتة ساكنة، وسط ضجيجٍ زاحَمَ صداهُ الأدخنةَ المتصاعدة في سماوات بلادنا.

ففي مصر، كانت الدعوة إلى حوار سياسي، والدعوة في التوقيت ذاته إلى تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، وعندما سُئِلَ أحدُ أعضاء لجنة العفو الرئاسي عمّا إذا كانت قرارات العفو ستشمل الإسلاميين أم لا، كان جوابه الذي صدر عنه بلا تلعثم: إنّ الإخوان المسلمين ارتكبوا في حق مصر أخطاء جسيمة فلا مجال للتفكير في أن يشملهم العفو الرئاسيّ.

وفي تونس، دعا قيس سعيّد إلى الحوار الوطني، ثم أطلق في فضاء (الحوار!) لاءاته الثلاثة “لا صلح ولا حوار ولا اعتراف بـ”المخربين”!

وفي السودان، أعلن البرهان عن إطلاق الحوار الوطني، ثم فوجئ الجميع ببدء الحوار وتدشين مسيرته في غياب كامل للأطراف المعنية بالحوار، وكأنّ العسكر يحاور أذرعه التي شاركت معه في الانقلاب الأخير!! وهكذا يمضي الحوار عندنا!!

حتى يكون الحوار جادًّا..

لا يمكن أن يكون ذلك الذي يدعون إليه حوارًا حتى تُمَثَّلَ فيه جميع شرائح الأمة، وحتى يُفتح بابه على مصراعيه أمام كل الجهات والجبهات، المؤيدة منها والمعارضة، والدانية منها والقاصية، كما لا بدّ من فتح جميع الملفات التي تمثل نقاط خلاف وتنازع، وتمثل تهديدًا للأمن القوميّ، بما في ذلك ملف سد النهضة وما تم فيه، وملف تيران وصنافير وما جرى حياله، وملف المعتقلين وسجناء الرأي، وملفات الحريات وحقوق الإنسان، وملفات الأمن الغذائي والصحي والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى ما يتعلق بتصحيح المسار السياسي ولو بالتدريج، وغير ذلك من ملفات تمثل خطوطًا فاصلة.

ويمكن عندئذ غض الطرف عن الطريقة التي أتى بها هذا النظام للحكم، وعن المجازر التي ارتكبها في حق المعارضين له، وَحَسْبُ القوى المعارضة التجاوز والتنازل عن هذين الأمرين الكبيرين في سبيل أن يمضي الحوار بصورة جادة، يُرْجَى معها للبلاد قدرٌ من الرشاد والسداد، أمّا أن يكون الحوار -برغم التَنَزُّل- شكليًّا ومغلقًا، يتعمد إهمال الأطراف الفاعلة، وإغفال القضايا المؤثرة؛ فلن يكون عندئذ إلا طلاءً يخفي الوجه القميء للاستبداد.

من الذي يحترم الحوار؟

إنّ الحوار لغةُ الرقيّ والتحضر، لا يحترمه ولا يحترفه إلا من بلغوا الذروة في اللباقة واللياقة، واستوعبوا مقاصد الإيالة، واتصفوا بالحيادية والإنصاف، فإن أَرَدْتَ مثلًا بارزًا للحوار الذي بلغ المنتهى وأوفى على الغاية؛ فدونك “السقيفة”، تلك البناية البدوية التي جرى تحت سقفها أرقى حوار سياسي في التاريخ الإنسانيّ، بلغ من عظمته أنّ ثلاثة من المهاجرين الذين كانوا -حسب تعبير خطيب الأنصار- مجرد “دافَّة دَفَّتْ” على هون وضعف إلى المدينة بيت الأنصار، استطاعوا بالبرهان -وبالبرهان فقط- أن ينتزعوا -إلى الأبد- الحق في الخلافة.

أين السبيل؟

لا مانع من الحوار عندما يكون جادًّا، وتتوافر فيه ضمانات الإنصاف ومُعَزِّزات الحيادية، لا مانع إذا بَدا من اللحظة الأولى أنّ الداعين إليه جادون في التماس الحقيقة وإصلاح الأوضاع، وأنّ الدعوة إليه ليست مُعَوَّقة بتكاثر القيود وتكاثف الحدود، وأنّ فضاء الحوار يتسع ولا يضيق، أمّا أن يبقي على هذا النحو المثير للسخرية والتحقير فلا سبيل لقُطَّان الأوطان إلا الإعراض والصفح الجميل، ولا بديل عن الاستمرار في النضال الشرعيّ والمعارضة المشروعة؛ حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا.

وإذا كانت جميع الجبهات المعارضة للنظم المستبدة في عالمنا العربيّ قد التقت كلمتها على نَبْذ الظلم وإبعاد الاستبداد؛ فإنّه جدير بها أن تلتقي كلمتها على الغاية، ثمّ على المبادئ الحاكمة التي تنظم السعي إلى هذه الغاية، تاركة الأدوات لاجتهاد كل فريق في إطار المشروعية العامّة ورعاية الصالح العام، وأن ينتهي الجميع بكل حزم عن الاشتغال بالتناوش الداخليّ، الذي لا يزيدنا جميعًا إلا ضعفًا ورخاوة، ولا يزيد المستبدين إلا حدّة وضراوة، ولْنَكُنْ جميعًا على يقين بأنّ مَعِيّةَ الله ملازمةٌ لمن أَحْسَنَ واتقى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (النحل: 128).