بَيْنَ اتجاهين متعاكسين يحَار الخلْقُ في قضية التجديد، تلك القضية التي تأرجحت بين أقوام متخشبين ظلوا دهرهم رابضين فوق تلال التراث وجبال الموروث، لا يبرحونها خشية أن تتخطفهم الطير أو تهوي بهم الريح في مكان سحيق، وبين آخرين يبغونها عوجا ويريدونها هَرَجًا وَمَرَجا؛ ويمارسون تحريف الأحكام وتزييف شرائع الإسلام؛ باسم التجديد، ويمضون في طريقهم هذا غير عابئين ولا مكترثين! وإلى هذين الفريقين النَّكِدين أشار الأمير شكيب أرسلان بقوله: “فَقَدْ أَضَاعَ الإسلامَ جامدٌ وجاحدٌ”([1]).

إنّنا لنعلم علم اليقين أنّ تراثنا من الفقه والتفسير وعلوم الدين يُعَدُّ بين موروثات الأمم “شَامَة”؛ وإنّه لمن الشرف أنّ ننتمي إليه ونحافظ عليه، ولكن من الذي قال إنّ الانتماء إليه يعني الجمود فوق تلاله؟! وإنّ المحافظة عليه تكون بإبقائه على حاله والنسج على منواله؟! ولو أنّ قائلا قال: إنّ هذا الصنيع إهمال وتضييع، وتفريط في الأمانة التي تحملها العلماء؛ إذْ إنّ الحفاظ على القديم لا يتمُّ إلا بتعهده وفعل كل ما يلزم لصيانته وإطالة أمد بقائه؛ ألا يكون لقوله وجاهة ولحجته سلطان؟رواية الحديث

لقد أرسل الله تعالى رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم للناس كافّة، وجعل رسالته خاتم الرسالات، فلا رسول ولا نبيّ بعده، ولا طريق لأحد من خلق الله إلى الله إلا من خلال ما جاء به، فإذا كان الأمر كذلك والناس يختلفون من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وتختلف باختلافهم الحاجات والعادات، أفلا يكون من الواجب على العلماء أن يقوموا على تجديد الخطاب الديني بما يلبي الحاجات ويواكب المستجدات؟! ألم يقم بهذا الواجب على مدى التاريخ الإسلاميّ رجال أفذاذ صدقوا ما نبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»([2]) ؟!

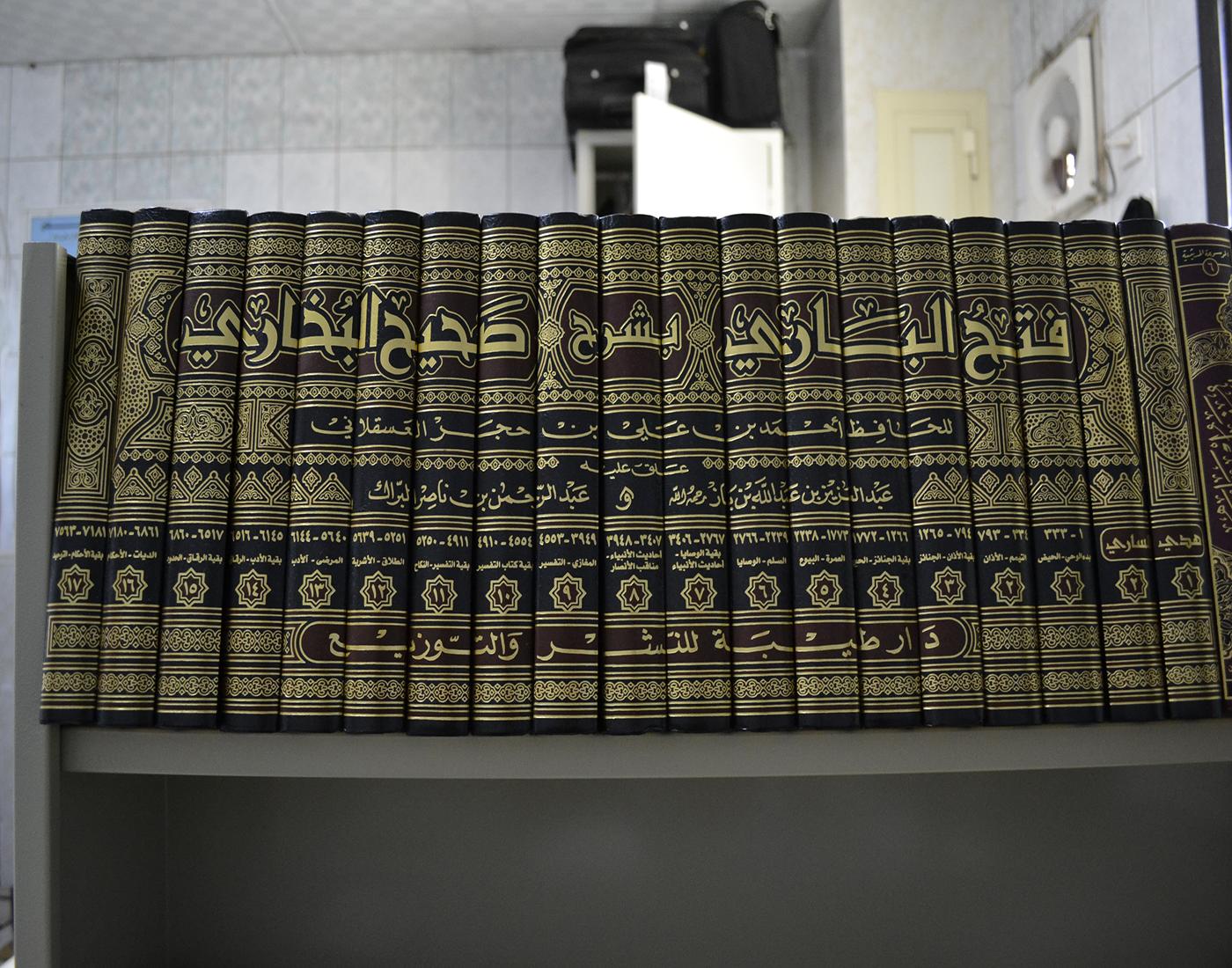

ألم تكن رواية الحديث مرسلة فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم؛ فَسَعِدَ الجيل الأول قبل انصرامه بميلاد الإسناد، الذي لولاه لقال من شاء ما شاء؟ ثم لما طال السند واحتاج إلى تمحيص وتنقيح ألم ينهضوا بعلم الرجال والجرح والتعديل؟ وبعد أن طال الزمان وخُشي من طول السند أن يصيبه الوهن وظهرت الحاجة إلى التدوين المنظم ألم يقوموا به خير قيام؟ أليس هذا المسار كله عملية تجديد مستمرة؟

وفي الفقه كانت المسائل الفقهية روايات وفتاوى تنقل عن الصحابة والتابعين، فلما توسعت الدولة على أثر الفتوح وظهرت أمور جديدة استدعت اجتهاداً جديداً قامت المدارس الفقهية، التي بدأت بمدرسة السنة بالحجاز ومدرسة الرأي بالشام، ثم تطورت إلى المذاهب الأربعة الكبرى، ووضع علم أصول الفقه لينظم الاجتهاد على قواعد راسخة راسية، ثم بعد ازدهار الفروع وتشعبها وضعوا القواعد الفقهية الناظمة لهذه الفروع، وكذلك النظم والنظريات الجامعة لها والمنظمة لعملها، أليست هذه مسيرة تجديد تتابعت مراحلها وتواصلت حلقاتها؟ فما بالنا نحن نحجم عمّا أقدموا عليه وندبر عما أقبلوا إليه؟!الواقع المعاصر:

نحن لا ننكر أنّ واقعنا المعاصر شهد محاولات تجديد كثيرة، كتلك المجامع الفقهية الكبرى التي تصدت للنوازل والمستجدات وأصدرت الأحكام المناسبة لها في ضوء مقاصد الشريعة وقواعد الاستدلال، لكنّ عصرنا عصر الطفرات الصاعدة بقوة وسرعة، وكذلك هو عصر التحديات العظمى ولاسيما بعد الربيع العربيّ وما كشفه من وجود مسافة شاسعة بين الخطاب الدعوي والشرعي وبين حاجات الأمة وتحدياتها؛ مما ترتب عليه اضطراب في رؤى التغيير بلغ من حدته وشدته أنك تكاد أن ترى لكل مواطن رؤية يراها مشروعا للأمة برمتها.

إنّ في مجال السياسة الشرعية فجوات هائلة ومناطق مجهولة وصحراوات موحشة لا ترى فيها علما ولا تسمع فيها حادياً؛ بسبب اتساع الهوة بين ما كان في سالف الأزمان وما هو كائن الآن، وإنّ في آي القرآن من المعاني الكبار التي تاهت في زحام الآراء والروايات والنقول والحكايات التي تغص بها التفاسير ما يحتاج إلى جهود الربانيين الأفذاذ الذين يبرعون في استكناه هذه المعاني وإسعاف الإنسانية بها، وإنّ في السنة النبوية علوما وكنوزا تفرقت في الأبواب وتوارت خلف ظواهر الخطاب، وإنها لتنادي على من يتصدى للدراسة الموضوعية؛ ليؤلف بينها ويخرج بطائفة من المعارف التي تبعث نهضة وتقيم حضارة، وإنّ تاريخ أمتنا كله بطوله وعرضه ليشكو الركاكة والرتابة والتسطيح وغياب الموضوعية.

أمّا العقيدة .. وما أدراك ما كتب العقيدة؟! تلك التي – على اختلاف المذاهب – اتفقت في سمة ظاهرة وبارزة، وهي أنّها صبت العقيدة في قوالب جامدة وباردة، أطفأت جذوتها وأخمدت شعلتها([3])، وحولتها إلى مكونات ثقافية معرفية، تصلح أن تقدم كوجبات شهية في أزمان الترف الفكري، ولعل محمد إقبال كان على صواب عندما قال: “لقد كانت الفلسفة اليونانية – كما نعرف جميعا – قوة ثقافية كبرى في تاريخ الإسلام، ومع ذلك إذا أمعنا النظر في القرآن وفي مختلف مدارس المتكلمين التي ظهرت تحت تأثير الفكر اليونانيّ فستبرز لنا حقيقة لافتة للنظر، وهي أنّ الفلسفة اليونانية التي عملت على توسيع آفاق النظر العقليّ عند المفكرين المسلمين بشكل كبير أبهمت رؤيتهم للقرآن”([4]).الفصل بين الدين والحياة:

إنّ في نصوص الكتاب والسنة وما انبثق عنها من فقه وفكر إسلاميّ أصيل ملامحَ منهجية علمية، تصلح لأن تكون نظرية جديدة في الأبستمولوجيا، أكمل وأرشد من تلك التي قامت عليها الحضارة المعاصرة، لكنها تنتظر الجهود الاستقرائية والتحليلية الجادة، وإنّ فيها معالم بارزة في الأنثروبولوجيا والسيسيولوجيا وغيرها من العلوم الإنسانية، تصلح لبناء منظومة حضارية غاية في الرشد والسداد، ناهيك عن الخطاب القرآنيّ الباعث الذي يملك وحده القدرة البالغة حد الإعجاز في تحريك مكنون الطاقات البشرية وتنميتها وترشيدها؛ بما يُنتج مجتمعات تأمل “اليوتوبيا” أن ترتقي إلى مستواهها رغم واقعيتها الشديدة، لكننا منصرفون عنها إمّا بتكرار المكرر وتقرير المقرر، وإمّا بجلب ما صار حتى عند أصحابه قطعاً من الخردة.

لاننكر أنّ تراثنا بالغ العظمة والجلال، فهو وحده من بين موروثات الأمم الذي يتيه بامتلاكه بل واحتكاره للمنهج الرباني الذي ارتضاه الله للناس ولم يرتض لهم غيره، لكنّنا في ذات الوقت ندرك أنّ هذا التراث يحمل في طيّاته ما يشوش على هذا المنهج ويجعله غائماً وسط غيوم كثيفة وسحب متراكمة؛ فأين من رجالات العلم من يحمل مشاعل الفهم ليبدد هذه الغيوم ويميط تلك السحب؟!

لا نريد من يقول لنا إنّ الأحكام والشرائع بحاجة إلى تجديد، لا نصغي لمن يدعونا إلى إبقاء الشعائر كدين وتطوير الشرائع كقوانين، لا نقبل ممن يقول بالفصل بين الدين والحياة أو بين الدعوي والسياسي، لا نتبع مفتونا يقول بتاريخية الأحكام، ولا مأفونا يزعم أنّ في الالتزام بالمقاصد مندوحة عن الانضباط بالأحكام، ولسنا ننخدع بدعوات المبطلين الذين يريدون تعطيل الدين باسم التجديد، كل هؤلاء ليسوا من قضية التجديد وليسوا لها بأهل، بل ما يريدونه هو التبديد لا التجديد.

أمّا التجديد فهو الإحياء والبعث من جديد، هو الذروة التي ترتقي إليها حركة الاجتهاد الصاعدة الواعدة، هو المنتهى الذي تنتهي إليه جهود الإصلاح علما وعملاً، هو حركة إحياء وبعث تتناول الإسلام والمسلمين، وتعم الدين والمتدينين به، هي قول سديد وعمل فريد، هي خطاب فذّ ودعوة عبقرية فريدة، هو اهتداء واقتداء، هو عملية استعادة لدور الإسلام والمسلمين في هذه الحياة؛ فهل نحن لها؟!!

([1]) لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ – الأمير شكيب أرسلان – دار مكتبة الحياة – بيروت – لبنان – بدون تاريخ – صــــ88

([2]) سنن أبي داود برقم (4291)

([3]) راجع في هذا ما كتبه الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله في خصائص التصور الإسلامي

([4])تجديد الفكر الديني في الإسلام – محمد إقبال – ترجمة محمد يوسف عدس – دار الكتاب المصري القاهرة – ط 2011م صــــــ17