الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ..

لا توجد في شريعتنا أزمةٌ بسبب تعارض المصالح وازدحامها في كثير من الوقائع؛ لأنّ هذه الشريعة العظيمة رَتَّبت المصالح ترتيبا دقيقاً، ثم وضعت قواعد للترجيح عند الازدحام، إنّما توجد الأزمة حيث تسيطر الأهواء وتهيمن الشهوات الخفية، أو حيث يضطرب الفقه ويختلّ الفهم ويعجب كل ذي رأي برأيه، وقد تفاقمت هذه الأزمة إلى الحدّ الذي جعل ميزان المصالح والمفاسد، ذلك الميزان الدقيق الرقيق، في أيدي كثير ممن لا فقه لهم ولا فهم؛ فعبثوا به حتى صار معهم وبهم كالأرجوحة التي يتلهى بها الصغار.

وقد يَعْجَب المرء من منطق الكثيرين ممن يتصدون للعمل العام؛ عندما يتخذون قرارات غاية في الشذوذ، ويقفون مواقف غاية في النشاز، ثم يمارسون التبرير المثير؛ عَبْرَ ذلك الزعم الذي تحول معه الجدّ الصارم إلى لعب هازل، وهو زعم “الموازنة بين المصالح والمفاسد”، ولَعَمْرِي أيّ مصالح يرومون؟ وأيّ مفاسد يجانبون؟! وأيّ ميزان هذا الذي يقصدون؟! أَلِهذا الحدّ صارت القرارات المصيرية في أمتنا يتلاعب بها رجال هجروا الْجِد، وهبطوا بمواقفهم وتبريراتهم إلى أحطّ دركات الهزل والعبث؟!

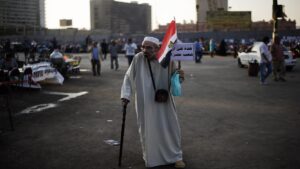

أيصح – مثلا – أن تتمالأ القوى التي لم تصل إلى الحكم في مصر، وتَتَعاونَ عَلَنًا وبلا أدنى خجل على الإثم والعدوان؛ من أجل إسقاط تجربة الحكم التي حازت الشرعية لأول مرة في تاريخ مصر المعاصر كله؛ بزعم أنّ وصول الإخوان للحكم سيؤدي إلى (أخونة) الدولة؟! وهل يمكن أن يقبل عاقل بمعادلة مفادها أنّ إسقاط حكم الإخوان بما يترتب عليه من هيمنة العسكر وتسلط الدولة العميقة وعودة الأجهزة الأمنية القمعية مصلحة معتبرة؛ لكونه يمنع من استئثار الإخوان بالحكم؟!

أم هل يسوغ في بداهة العقول وبدهيات الشرائع أن يقف حزب النور السلفي! الإسلاميّ! في صفّ جبهة الإنقاذ التي كانت تضم من العلمانيين واليساريين وفلول النظام الساقط كلَّ عاكف وباد، وكل عائذٍ ونادّ؟! بزعم أنّ الإخوان المسلمين إن تمكنوا سيحاربون الدعوة السلفية تحديدا أكثر من حرب النظم الجاهلية كلها لها! وهل يمكن أن يقبل صبيّ مميز فضلا عن عاقل مكلف بهذه الموازنة التي اضطربت في وَحْلِ الدجل والخرافة أشد من اضطراب عصفور مسكين في لُجَجِ الطين؟!

إنّ المصالح المشروعة ليست ظنونا هائمة على وجهها بلا رقيب ولا حسيب، إنّها مصالح شهد الشرع لها بالاعتبار، أو على الأقل شهد لمثلها بالاعتبار، أمّا تلك الأوهام الهائمة فلا اعتبار لها في شرع الله ولا اعتداد بها في دين الإسلام، إنْ هي إلا الظنون الكاذبة والأهواء الخادعة، (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ) (النجم: 23)، ولن يغني عنهم ذلك في الدنيا ولا في الآخرة: (وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) (النجم: 28)، فها هي النتائج تترى كأنّها آيات من رب العالمين شاهدة على تلفيقهم وتزويرهم.

ها هي تجربة الحكم قد سقطت، وها هم الإخوان قد رحلوا عن الحكم – بل وعن عالمنا الذي نعيش فيه – فهل نعمت الأحزاب والروابط والهيئات والتكتلات بكافة توجهاتها؛ هل نعمت بالحرية؟ وهل قامت الدولة المدنية الأفلاطونية التي لا يهيمن فيها أكثرية ولا أقلية، وهل نعم السلفيون بممارسة الدعوة في دِعَةٍ وسكون؟ هل تحقق لهم ما يريدون من مصالح الدعوة العليا التي لا يدركها إلا الكبار، الكبار الذين طالت ألسنتهم وقصرت هممهم أيام الرئيس مرسي، بينما في أيام السيسي طالت فقط لحاهم وقصرت ثيابهم، وهل هذا يكفيهم ليكونوا قد حققوا للدعوة أعلى المصالح ودفعوا عنها أسفل المفاسد؟!

وها هو حكم العسكر يعود أشد ضراوة من ذي قبل، وها هو الاستبداد والحكم البوليسيّ الغاشم يعود أعنف وأقسى مما كان عليه أيام مبارك الهالك، وها هو السيسي يبيع كل شيء – حتى النيل العظيم – ليشترى به شرعية زائفة، وها هو ينجح نجاحاً باهرا في استثمار هذه الشرعية الزائفة في إعادة ترتيب الدولة ومؤسساتها على نحو يكرس لحكم الفرد الطاغية الذي غرس لنفسه الأوتاد في أنحاء البلاد، ثم ها هي البلاد تشرف على الكساد بسبب استشراء الفساد، وتقف على أبواب مرحلة لا تدري أيسلمها الجوع والحفاف إلى شدة كالمستنصرية أم إلى ثورة جياع وحرب أهلية.

فأين هي المصالح التي جلبتم، وأين هي المفاسد التي دفعتم، وأين ميزانكم اليوم يا من ادعيتم فأسهبتم وأطنبتم في الادعاء بأنّكم على وعي ودراية بما لا تدركه الدهماء؟! أجل .. الدهماء التي لا تعي ولا تفهم إلا ما يراه الزعماء! الدهماء التي لا تحسن إلا أن تتحرك وتثور لتموت في الميادين، بينما أنتم أيها المنظرون القابعون أبداً في الغرف المكيفة والبارزون دوما أمام عشرات (المايكات) في الإعلام، أنتم وحدكم تعرفون المصلحة وتسوقون الشعوب الغافلة نحوها!!

وليس الإخوان المسلمون اليوم في مأمن من هذه المزالق، فها هم اليوم برغم ما حل بهم وبالأمة من نكبات يقدمون على مصلحة جمع الكلمة و(لَمِّ الشمل) مصالح متوهمة، من جنس ما تردد على ألسنة البعض منهم، كحفظ الجماعة من الانحراف إلى مسار العنف والإرهاب، وصيانتها من المتطرفين الجدد الذين يريدون إعادة مأساة التكفيريين، وغير ذلك من الأوهام والأساطير التي لا وجود لها إلا في أدمغة الكبار الموسوسين الذين أمرضوا جسد الجماعة بوساوسهم وهواجسهم.

وآخرون يواصلون بعد انفضاض سوق المراجعات، يواصلون العمل على بلورة ونشر أبحاث المراجعات التي عفا عليها الزمن، باسم التنوير والدمقرطة، وبدافع الظهور أمام العالم بمظهر الإسلاميّ الديمقراطيّ المدنيّ المتنور، والمصلحة المبتغاة هي توسيع فرص التحرك لنشر الإسلام! لكن: أيّ إسلام سينشرون بعد تشويه معالمه وتزوير أحكامه؟! وبأيّ نفسية دعوية أو جهادية سيتحركون بالإسلام وقد أراقوا ماء وجوههم أمام الغرب الذي لا يعطيهم مما يريدون إلا بقدر ما تعطي سحابة صيف عقيمة تمرّ ولا تَسُرّ.

إنّ الاجتهاد في الموازنة بين المصالح المتعارضة أو بين المصالح والمفاسد من نوع الاجتهاد الدقيق الرقيق الذي يحتاج مع ذكاء العقل وصفاء الذهن وعمق الفقه وفهم الواقع وإدراك المقاصد والمآلات؛ يحتاج إلى الخلوص من شوائب الأهواء، ولقد فاضت ساحات الواقع القائم وباحات التاريخ المدون بالأمثلة الشاهدة على أنّ الذكاءَ مهما كان حادا والعلمَ مهما كان واسعا والإدراكَ مهما كان عالياً؛ كل ذلك لا يغني شيئا إذا استبد الهوي بالإنسان وتملكته الشهوات الخفية، وكمْ مِن عَلَمٍ بارز يحلق طيفه في خيالك بمجرد أن تقرأ أو تسمع أو حتى يخطر ببالك قول الله تعالى: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) (الجاثية: 23).

أم تظن أنّ رجلا بحجم “علي جمعة” سَيُفتي الطاغيةَ الْخَتَّار بقتل الأحرار الأخيار لعدم علمه بحرمة الدماء المعصومة، أو لقلة فهمه بواقع الطواغيت وحقيقة المناضلين المقاومين لطغيانهم؟! وما “علي جمعة” في وعيه ببطلان ما يقول إلّا مثالا للكثيرين ممن استوطنوا مواقع الدعوة أو الإعلام وامتطوا صهوات المنابر والقنوات، بل هل تظنّ أنّ “بن بَيَّة” – إذْ دعم آل زايد في مسيرة التطبيع مع الكيان الصهيونيّ، وصار من بعدها يكثر من الحديث عن البيت الإبراهيمي والعائلة الإبراهيمية – يجهل أنّ التطبيع مخالف لمحكمات الدين أو يغفل عن مخاطر الدعوة لما يسمى بالدين الإبراهيمي؟! إن هي إلا الأهواء تصنع بالرجال ما تشاء؛ ونسأل الله العفو والعافية.

وفيما يتعلق بالشأن العام لا تكون الموازنة بين المصالح المتعارضة ولا بين المصالح والمفاسد سالمة من الزلل والانحراف – ولو سلم الرجال من الأهواء – حتى تكون عن شورى، وحتى تكون الشورى حقيقية لا صورية، ولا يمكن مهما كثر الجدال بين الرجال أو تعالت الطنطنات في الجلسات أن تكون الشورى منتجةً للرأي محرزةً للصواب إذا كانت صوريةً شكلية، كتلك التي تجري في أغلب (مجالس شورى!) الجماعات العاملة للإسلام، حيث تمضي على منهج برلمانات الأنظمة المحاربة لها حذو القذة بالقذة، وإن اختلفت التقنيات، والوصف الجامع بينهما هو أنّ القرار يُعَدُّ ويُطبخ ثم تجري المشاورة ليخرج القرار كما أراده الكبار (صناع القرار!)، والوسائل كثيرة الآليات متعددة ومتنوعة، فهؤلاء نخبة يشكلون معا (لوبي) يتواصل بكثافة مع (الخامات الخاملة) التي تم (تَسْتِيفُها) في مجلس الشورى ليضمنوا أصواتها، وهذا جهبذ يخطف قلوب الشباب في المراكز والمحافظات بما أوتي من تَقَعُّرٍ وتَعَمُّقِ وتَفَيْهُقٍ؛ فإذا أراد أن يأخذ (المدرسة!) كلها في اتجاهٍ ما؛ وَسَّعَ دائرة (المشاورة!) لتضم مسئولي المحافظات والمراكز، الذين يدينون له بالولاء طبعاً، وربما يرونه لائقا بالسمع والطاعة وإن جلد الظهور وما دونها.

وكذلك لا تكون الشورى فيما يتعلق بالشأن العام محققة لثمراتها إذا كانت بمنأى عن علماء الأمّة الربانيين وفقهائها المخلصين، بل لا يمكن أن تَرْشَد (الجماعة) أو (الحركة) إذا ظلت القيادة الإدارية فيها تصرّ على أن تضع العلماء في موضع المبرر لأفعالها والمسوغ لتصرفاتها والمبارك لخطواتها وقراراتها، فإذا أراد هؤلاء العلماء الذين أُرهقوا وأُنهكوا بالكثير من الأبحاث المسوغة للاتجاهات السياسية والمواقف العامة؛ إذا أرادوا أن يَنصحوا أو يُصلحوا أو يَسْعَوا ل (لم الشمل) اتُهِموا بالخرف وعدم الدراية بالواقع!

وإنّني إذْ دخلت هذه المساحة الخطرة المخيفة؛ لا أرى نفسي أفضل من أحد من العاملين للإسلام، ولكنّها كلمة رأيت من الواجب أن أقولها، وإن كنت أولى الناس بأن توجه إليّ؛ إذْ لا يضرُّ قول المقصرين إذا كانوا إلى التوبة متوجهين، فالله نسأل أن يمن علينا بتوبة نصوح وأن يتقبلها منّا إنّه هو التواب الرحيم.