الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ..

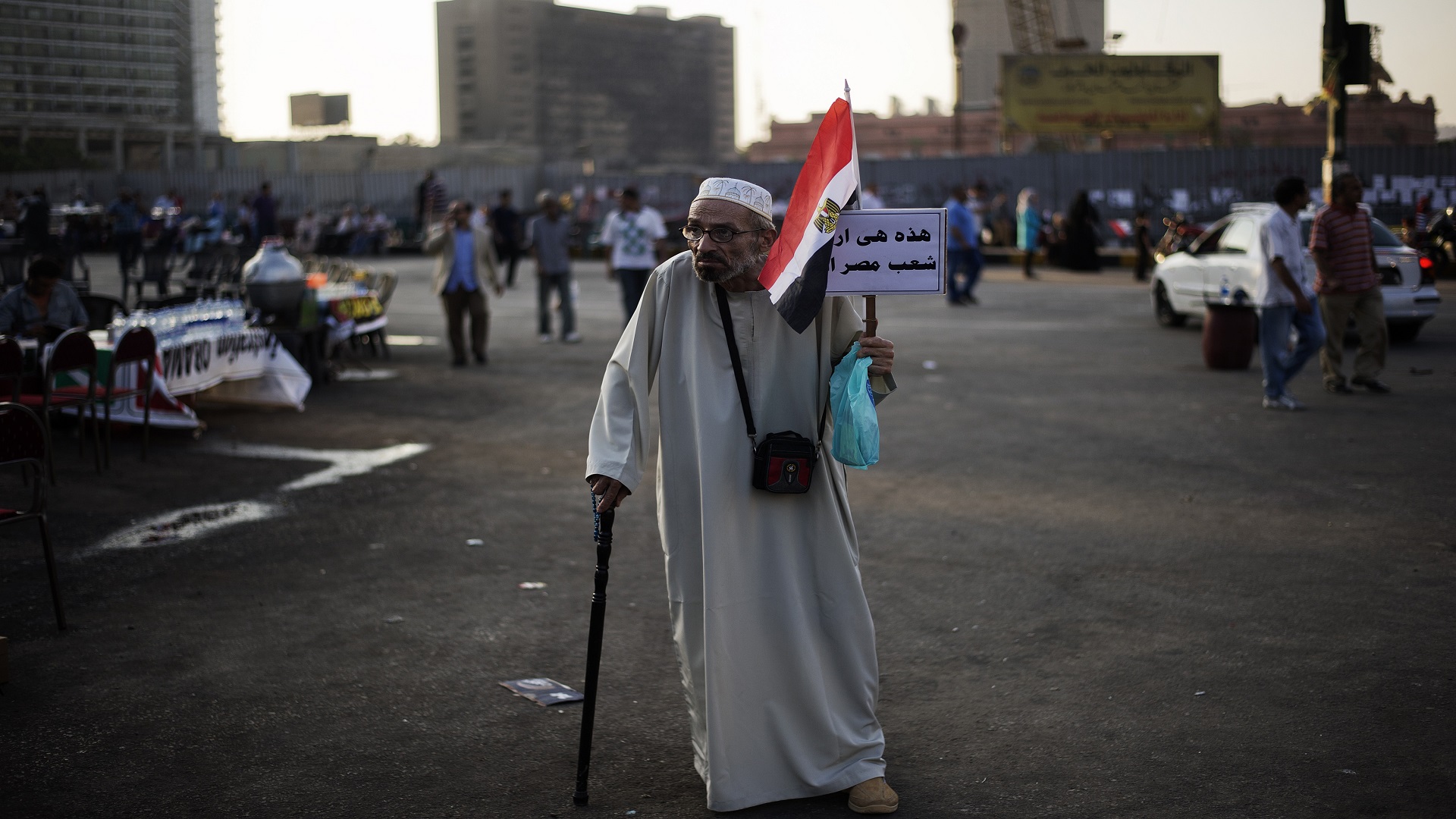

بين مواكب الموتى ونوائب الأحياء يحار شعبنا ويتساءل: إلى أين تمضي بلادنا؟ وما الذي تريده لها الطغمة الحاكمة الجاثمة؟ وما هذا التباين البشع بين الإسراف الفاجر على البذخ والفخر والرياء والتقتير السافر على شعب حطمه الفقر وأضناه الشقاء؟! تساؤلات ظلت طوال عقود سوداء في ظل حكم العسكر تتردد في أخيلة المعذبين في مصر أرض الكنانة وبلاد النيل، غير أنّها الآن تحولت من سلسلة من التساؤلات إلى سلسلة من الانفجارات والانهيارات داخل النفس وفي ردهات العقل والقلب، فأين مكمن الخطأ؟ وكيف الخلاص منه ومن كل هذا العذاب؟

بالأمس القريب وقف الفرعون الجديد في ساحة مدشنة بالزينة والأبهة يستقبل موكب ممياوات الفراعنة القدماء؛ ليعلن بهذه الوقفة وهذا المشهد أنّه وريث هؤلاء الكبراء وسليل أمجادهم، وليصنع حول نفسه هالة كاذبة تربطه في أوهام الخلق بقطار العظماء الذين صنعوا التاريخ وبنوا الحضارة، وليجسد في ضمير الرعية المسكينة بما حشده من مؤثرات صوتية وضوئية وبما أحاط به نفسه من زخرف ورياش معنى الزعيم القاهر فوق شعبه الجدير بالتعظيم والتأليه!

واليوم وفي مشهد مضاد للمشهد الآنف من كل الوجوه وبكل المقاييس تتكرر حوادث القطارات لتسلط الضوء على البون الشاسع بين مقامين: مقام القيام على مصالح الأحياء ومقام الوقوف على أطلال الموتى، وما ذاك إلا لأنّ (الزعيم!) لا ينظر إلا إلى نفسه الضئيلة، ولا يشغله إلا التمكين لعرشه المتهافت، بشرعية يتسولها بكافة الطرق، فترة بإرضاء الغرب والصهاينة، وأخرى بإهداء النيل للأفارقة، وأخيرا بالتشبث بقطار الزعماء الذين رزح تحت حكمهم الغشوم أجدادنا المساكين دهرا طويلا.

ليس من الإنصاف – ابتداء – أنّ نّقول إنّ حوادث القطارات المتتالية يتحملها السيسي وحده، فما يجري هو في حقيقته حصاد سبعة عقود هي مدة الحكم العسكري للبلاد، تهتكت فيها البُنَى التحتية للبلاد وتناقص فيها كل شيء كان من قبل كاملا: النيل .. خطوط السكك الحديدية .. المشاريع الزراعية والصناعية العملاقة .. الجنيه .. الميزان الاقتصادي والتجاري .. التعليم .. الأزهر ودوره الدعوي والحضاري .. الزراعة الاستراتيجية .. الهوية والمفاصلة مع المشروع الصهيونيّ .. وغير ذلك مما كان بالإمكان أن يؤهل مصر لانطلاقة قوية في ميدان النهضة والحضارة، فكانت المسيرة في انحدار دائم عبر مراحل، كل مرحلة أسوأ من التي سبقتها؛ حتى جاء السيسي ليكون هو المرحلة الأسوأ في تاريخ العسكر.

وليس من الإنصاف – كذلك – أنْ نرمي جميع الفراعنة بالكفر والظلم والبغي، وأن نصف تاريخهم كله بالجاهلية والظلامية، وأن نتنكر لجميع ما قدموا ونعتبره كله من مخلفات العهود المظلمة، فلا ريب أنّهم خلفوا ما يثبت أنّ تاريخهم كان مليئا بالعلوم والعمارة والحكمة، لكنّ الغالب علي التاريخ السياسي للفراعنة أنّه كان حُكما استبداديا قمعيا وأنّه استعبد الشعب في خدمة الملوك، إلى حد بناء الأهرانات لتكون – في جانب كبير من أغراضها – قبورا لهؤلاء الملوك، وهذا يجعلنا نعتقد أنّ أجدادنا القدماء ليسوا هم الفراعنة وإنّما هم الشعوب التي استعبدها الفراعنة، فتلك الشعوب هي التي بنت وشيدت وأبدعت برموزها العلمية والفنية كل ما ننسبه للفراعنة من أمجاد، ويبقى أنّ “فرعون” الذي يمثل قمة الجبروت والطغيان والتأله كان واحداً من هؤلاء الفراعنة؛ مما يدل على أنّ السلسلة كلها كثر فيها الطغاة وقلّ فيها المنصفون العادلون.

لكنّ الإنصاف يحتم علينا أيضا أن نقول إنّ انصراف رأس الدولة إلى كل مظاهر البزخ والأبهة والفخر والاستعراض في الوقت الذي يعاني فيه شعبه معاناة كادت – بالنسبة لقطاع كبير من الناس – أن تبلغ بهم ما بلغته الشدة المستنصرية بأسلافهم في العهد الفاطمي المظلم، إنّ هذا الانصراف إلى الإسراف البشع على موكب كهذا يأتي بعد الأخبار التي توالت وتتابعت عن القصور الرئاسية التي ينفق عليها الأموال الطائلة؛ ليدلل على أنّ هذا الحاكم لا يخطر بباله قط هذا الشعب إلا إذا أراد منه أن يتظاهر لدعمه أو يعطيه تفويضا لقتل دعاة الحرية وقادة الدعوة ورموز الإصلاح!

إنّه ليس حاكما للبلاد ولو بالحد الأدنى من مدلولات كلمة حاكم أو كلمة رئيس أو أي كلمة من تلك الكلمات التي غدت ممقوتة ممجوجة بعد استيلائه على الحكم، إنّه عربيد تافه، وطاغية أخرق، وجبار على شعبه خوار أمام غيره، إنّه كائن كالبلاء الذي ينزل بالناس في صور مختلفة جاءهم هذه المرة في صورة جلدة بشرية محشوة غباء وبلادة وصفاقة وسماجة وغشا وخديعة، فما أشده من بلاء! وما أثقلها من ذنوب استجلبت هذا البلاء.

لا ريب عندي أنّ خطايا الشعوب أقل بكثير من خطايا المسئولين عن هذه الشعوب، خطايا أولي الأمر الحقيقيين من كبار الأمة ورموزها، الذين لم يفلحوا إلى الآن في تنسيق جهودهم وتوحيد رؤيتهم ووضع مشروعهم، الذين كانوا ولازالوا مختلفين متنافرين، لم يجتمعوا إلا ليتفرقوا، ولم يختلفوا إلا ليفشلوا في إدارة اختلافهم؛ حتى يسمع بنزاعهم حصى الأرض وحصباؤها، الذين أعرضوا عن استخدام القوة يوم أن كان استخدامها – على الوجه الصحيح المرتب حسب خطط منهجية – هو الحلّ الوحيد والدواء الأكيد، والذين يوم أن استخدمت القوة دون فضل منهم ولا سبق كانوا – بسلبيتهم تارة وتعاطيهم الرديء تارة أخرى – سببا في تخبطها وتهافت أدائها ومجيئها على نحو لا يحقق المقاصد الشرعية ولا يحفظ القواعد المرعية.

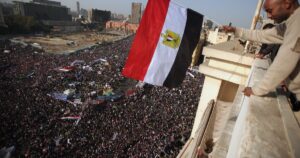

ولا ريب – كذلك – عندي أنّ الطريق الوحيد للخلاص ولتخليص شعبنا من هذا البلاء العظيم لا يكون إلا باستدراك الكبار ما فاتهم، والوقوف في الواجهة لتحمل المسئولية، وترك الهرب إلى المساحات الآمنة في العلوم والفنون والآداب، وقيادة الشباب في ميادين التحرير كافة، وقبل هذا كله لابد من تنسيق الجهود وتوحيد الرؤية ووضع المشروع، لابد من نبذ الفرقة والخلاف، وهجر النزاع والشقاق، بغير هذا لن يرحل السيسي، ولو رحل لجاء من هو أسوأ منه وإن كان الخيال لا يستوعب ذلك الأسوأ ولا يستحضره.

فيا كبار الأمة تعالوا إلى كلمة سواء: ندع الإمساك بكل الحبال تمسكا بعيش آمن وحياة مستقرة، ونتخلص من سطوة الجماعات واستبدادها، ونتحرر في ذوات أنفسنا من العبودية للشهرة والمال والأمن والاستقرار، ونتخلص من التبعية للكفيل أيّا كانت هويته، وننتهي عن اللياذ بما نسميه “أضعف الإيمان” وما نطلق عليه: “ما لا يدرك كله لا يترك جله”، فإن أبينا فلا يتحدثن أحد منّا عن السيسي وبشار أو حفتر وابن زايد؛ فنحن الذين صنعناهم، ثم رفعناهم فوق صهوة الشعوب.